キルデア通りに連なる建物の角が穏やかな大気の向こうにくっきり見えた。

第97投。179ページ、1219行目。

Kind air defined the coigns of houses in Kildare street. No birds. Frail from the housetops two plumes of smoke ascended, pluming, and in a flaw of softness softly were blown.

Cease to strive. Peace of the druid priests of Cymbeline: hierophantic: from wide earth an altar.

Laud we the gods

And let our crooked smokes climb to their nostrils

From our bless’d altars.

キルデア通りに連なる建物の角が穏やかな大気の向こうにくっきり見えた。鳥はいない。屋根からほのかにふた筋の煙がふんわり立ち昇り、やわらかな風に、やんわりなびいた。

争うのはやめよう。シンベリンのドルイド僧の平和。秘教の祭司。広い大地の祭壇より。

神々を讃えよ

渦巻く煙を神々の鼻に至るまで立ち昇らせよ

われらの聖なる祭壇より。

第9章の終結部。スティーヴンが、同居の友人マリガンのあとにつづいて図書館から出てきたところ。

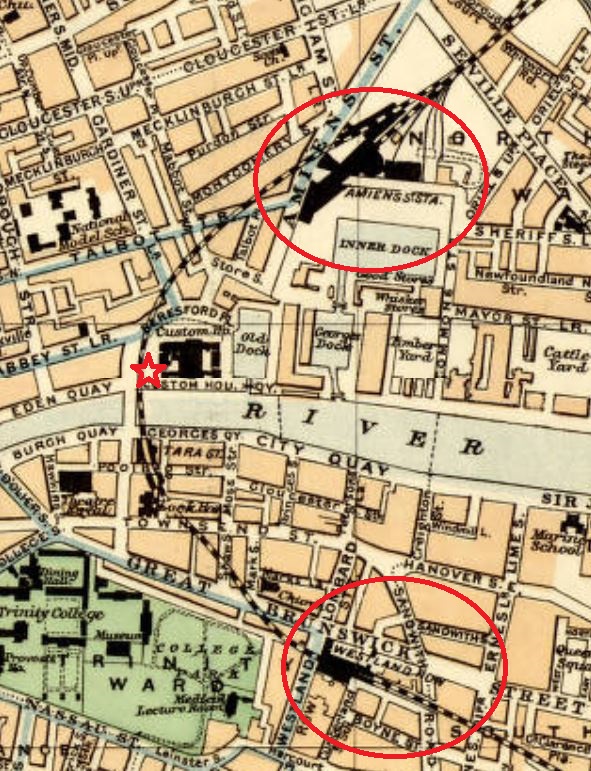

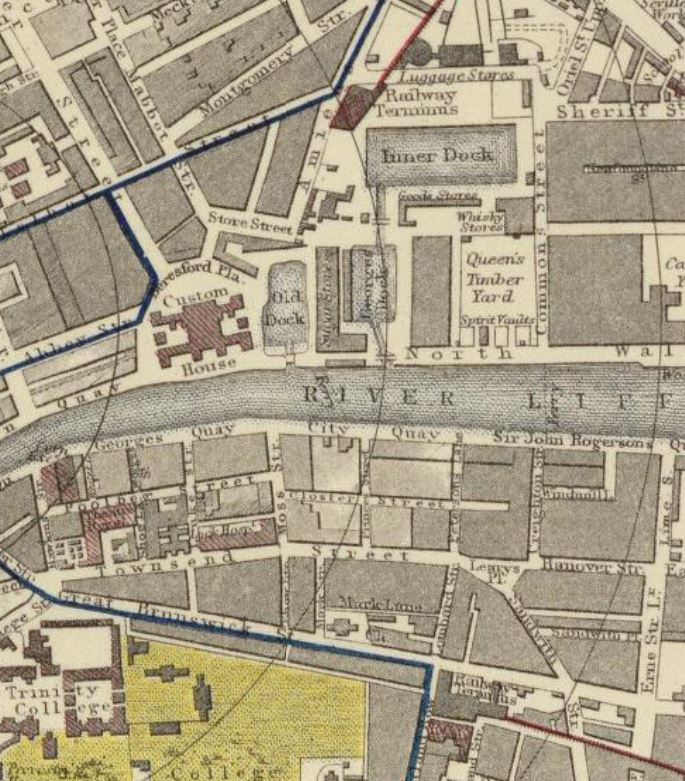

Map of the city of Dublin and its environs, constructed for Thom's Almanac and Official Directory(1898)

若い藝術家の肖像

ここの少し前に次の一節がある。

The portico.

Here I watched the birds for augury. Ængus of the birds. They go, they come. Last night I flew. Easily flew. Men wondered.(U173.1205-)

スティーヴンは、以前、この図書館の柱廊 (portico) で鳥占い (augury) のことを考えたことを思い出している。このことは『ユリシーズ』に先立つ時代を描いた『若い藝術家の肖像』の第5章にでてくる。今回のブログの箇所を理解するにはここを読むと参考になる。

あの鳥は何だろう?彼は図書館の石段にたたずんで鳥を眺めながら、トネリコのステッキにものうくよりかかっていた。鳥たちは、モールズワース通りの建物の突き出た肩角のまわりを、ぐるぐる飛びまわっている。三月下旬の夕暮れの空気は、鳥たちの飛翔をはっきりと目立たせていたし、わななきながら突進する黒いものの姿は、まるでくすんだ薄青のやわらかな布を背景にするように、空を背景にしてくっきりと飛んでいた。 (丸谷才一訳 集英社文庫、2014年)

What birds were they? He stood on the steps of the library to look at them, leaning wearily on his ashplant. They flew round and round the jutting shoulder of a house in Molesworth Street. The air of the late March evening made clear their flight, their dark darting quivering bodies flying clearly against the sky as against a limp-hung cloth of smoky tenuous blue.

ぼくはどうして車寄せの石段から上を見上げ、鳥たちの甲高い二重の叫びを聞き、彼らの飛ぶのを見まもっているのだろう? 吉凶を占うためか?

Why was he gazing upwards from the steps of the porch, hearing their shrill twofold cry, watching their flight? For an augury of good or evil?

頭上の柱廊は、古代の神殿のことを漠然と考えさせたし、ものうく寄りかかっているトネリコのステッキは、占い師の曲がった杖を思い起こさせた。

The colonnade above him made him think vaguely of an ancient temple and the ashplant on which he leaned wearily of the curved stick of an augur.

Kind air defined the coigns of houses

今回のブログの箇所の冒頭 “Kind air defined the coigns of houses”

スティーヴンらしい詩的な表現だがどういう意味なのか難解。

まず、”coigns of houses” は建物の角のことのよう → American Heritage Dictionary

『若い藝術家の肖像』の一節にある「突き出た肩角」“the jutting shoulder” に対応するのではないかと思う。

それでは、”Kind air defined coigns of houses” とは?

“define” は、普通は「定義する」だが、「輪郭を明瞭に示す」の意味がある。

『若い藝術家の肖像』の一節「三月下旬の夕暮れの空気は、鳥たちの飛翔をはっきりと目立たせていた」“The air of the late March evening made clear their flight” をふまえると、「穏やかな大気ごしに建物の角がはっきり見えた」ということかと思う。

キルデア通りは、図書館の前の通り。現在その向こうがわにある建物の様子はこの通り。

Kildare Street, Dublin 2, DUBLIN - Buildings of Ireland

並んだ建物のファサードは、フラットな平面になっておらず、角がある。

煙突も見える。

鳥占い

鳥占い (augury) とは、

古代ローマで国家の重要ごとを決定するため行われた儀式で、特別に任命された卜占官が複雑な方式に従い、鳥の飛翔,鳴声,餌をついばみ方などを観察して神意を探った。

スティーヴンは、図書館のポーチで、古代ローマの神殿、鳥占いから、古代アイルランドのドルイド僧のことを空想。連想はシェイクスピアの『シンベリン』の最終場面に登場する占い師に至る。またキルデア通りの建物の煙突から登る煙は、占い師の祭壇の煙につながる。シンベリンの占い師はドルイド僧ではなくて、ローマの占い師だが。

「争うのをやめよう」、とはマリガンと争うのをやめようとの内心の声だろう。『シンベリン』で、古代のブリタニア(ケルトの時代の英国)とローマ帝国が和解したように。しかし、その思いは今日実現しなかった。第14章の産院と第15章の夜の町の場面の間で2人は喧嘩をしたようだ。

煙突の煙

”two plumes of smoke ascended, pluming” plume があえて重ねられる。

”in a flaw of softness softly were blown.” soft も重ねる。

”plume” には、①長い羽毛、羽飾り ②煙や雲の柱 の意味がある。②は①からの派生。この小説ではどちらの意味でも使われている。どうも大事な単語としで意識的に使われている気がする。

面白いので②の煙の例をみてみよう。

第1章.『ハムレット』を不思議な物語といったイングランド人ハインズが眺める地平線、郵便船から立ち上る煙。

―It's a wonderful tale, Haines said, bringing them to halt again.

Eyes, pale as the sea the wind had freshened, paler, firm and prudent. The seas' ruler, he gazed southward over the bay, empty save for the smokeplume of the mailboat vague· on the bright skyline and a sail tacking by the Muglins.

(U16.575)

第4章.台所で妻の紅茶をいれるため湯をわかすブルーム氏。ティーポットの口から蒸気が一筋立ち昇る。

On the boil sure enough: a plume of steam from the spout.

(U51.271)

第8章.オコンネル橋に差しかかったブルーム氏。イングランド向け黒ビールの荷船から立ち上る綿毛のような煙。

As he set foot on O'Connell bridge a puffball of smoke plumed up from the parapet. Brewery barge with export stout. England.

(U125.44)

第11章.ジェームズキャヴァナーのワインルームで葉巻を吸う副執行官ジョン・ファニングの口から一筋の煙が昇る。

Long John Fanning blew a plume of smoke from his lips.

(U203.113)

第15章.ミイラ風にくるまれたブルーム氏が崖から海へ落下。沖合を航行する観光船エリンズ・キング号がはき出す煙が広がる。

THE DUMMYMUMMY:Bbbbblllllblblblblobschb!

(Far out in the bay between Bailey and Kish lights the Erin's King sails, sending a broadening plume of coalsmoke from her funnel towards the land.)

(U449.3383)

立のぼる煙の柱は、イングランドおよび支配者に縁があるようだ。紅茶はイングランドのものだし、第90回で見た通り、エリンズ・キング号はリヴァプール製の船だから。

アイルランド国立図書館の柱廊

File:Dublino, national library of ireland, 01.jpg - Wikimedia Commons

このブログの方法については☞こちら